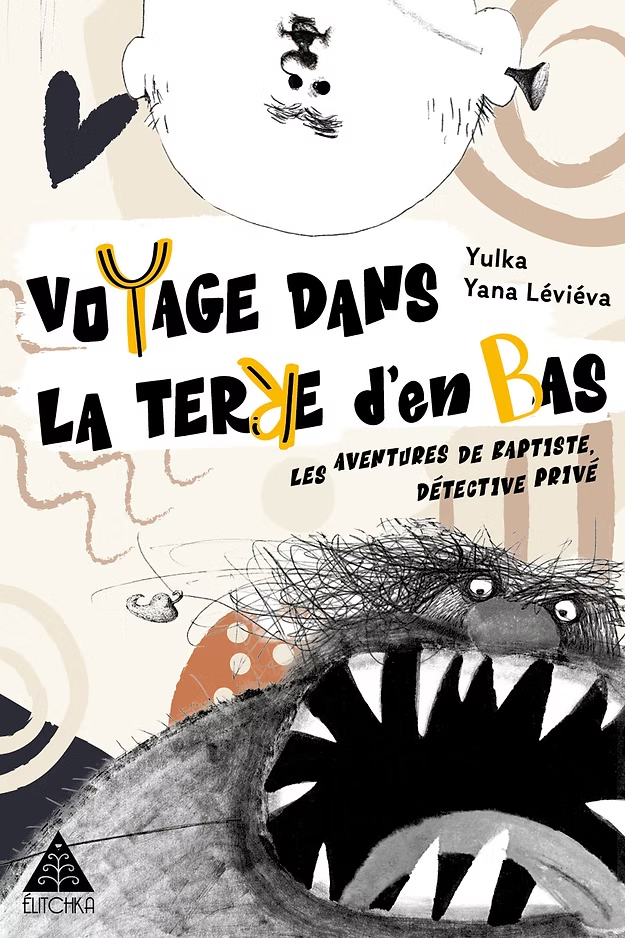

Texte de Yulka & illustrations de Yana Léviéva Traduction du bulgare par Eli – Éditions Élitchka

Pour terminer avec un peu de légèreté et de traditions bulgares, je vous propose d’embarquer pour un voyage en Terre d’en bas aux côtés d’un petit bonhomme ventripotent de 33 ans qui vit toujours chez ses parents et que son patron vient de renvoyer au motif qu’il est « le pire détective qu’il ait jamais embauché ».

Le dénommé Baptiste se retrouve donc propulsé dans un pays loin d’être toujours merveilleux, pour y mener une enquête tout sauf banale : il a été chargé de retrouver les contes qui ont disparu de la surface de la Terre du milieu (qui n’est pas celle de Tolkien, bien qu’on puisse imaginer un clin d’œil de l’autrice).

Accompagné de sa fidèle souris tricoteuse, il croise de nombreux personnages du folklore bulgare (un vampire bien sûr, la Lamie, la Khala… qui sont présentés en détail en fin d’ouvrage) ainsi que des créatures plus universelles (Maman ourse, Roule-galette, des ondines…). Pas spécialement courageux ni débrouillard, Baptiste va cependant braver bien des dangers et affronter peut-être ses pires ennemis : sa paresse et son mauvais caractère !

Ce roman jeunesse illustré – conseillé pour les 9-12 ans – est superbe ! Dans un très agréable format souple de 23×16 cm, il regorge de magnifiques décors pleine page et d’illustrations qui se glissent ici et là. Avec son texte aéré (nombreux dessins mais aussi large interligne, police de caractère très lisible et découpage en chapitres courts), il me semble parfait pour des enfants encore impressionnés à l’idée de lire un « vrai » roman. Et Baptiste, le anti-héros, change agréablement des chevaliers sans peur et sans reproche ! Il y a du frisson, de l’amitié, de la solidarité. Bref, tous les ingrédients d’une excellente lecture jeunesse. Un petit jeu, rappelant le jeu de l’oie, accompagne même le livre pour prolonger l’aventure.

Avec ce roman, j’ai découvert Elitchka, une micro-maison d’édition basée en Alsace qui se consacre à diffuser la littérature jeunesse bulgare en France, y compris avec des ouvrages bilingues. Je vous recommande d’aller faire un tour sur son site où les livres publiés sont tous plus beaux les uns que les autres. Ai-je mentionné que Yulka, qui signe le texte ici, a été sélectionnée à plusieurs reprises (hélas sans succès pour l’instant) pour le prix Astrid Lindgren ? Cela vous donne une idée de la qualité de son travail !

PS : Ainsi s’achève mes chroniques bulgares à l’occasion de la Rentrée à l’Est. Rendez-vous mi-octobre pour le bilan de nos billets à toutes et tous !